睡眠环境

卧室应空气清新,温度适宜。可在卧室开盏小灯,睡后应熄灯。不宜在卧室放置电视、电话、电脑、游戏机等设备。

睡床方式

婴儿宜睡在自己的婴儿床里,与父母同一个房间。幼儿期可逐渐从婴儿床过渡到小床,有条件的家庭宜让儿童单独一个房间睡眠。

规律作息

从3个月~5个月起,儿童睡眠逐渐规律,宜固定就寝时间。节假日亦保持固定、规律的睡眠作息。

睡前活动

安排3~4项睡前活动,如盥洗、如厕、讲故事等。活动内容每天基本保持一致,固定有序,温馨适度。活动时间控制在20分钟内,活动结束时,尽量确保儿童处于较安静的状态。

入睡方式

培养儿童独自入睡的能力,在婴儿犯困但未睡着时单独放置小床睡眠,不宜摇睡、搂睡。将喂奶或进食与睡眠分开,至少在幼儿睡前1小时喂奶。允许儿童抱安慰物入睡。

睡眠姿势

1岁之前宜仰卧位睡眠,不宜俯卧位睡眠,直至婴幼儿可以自行变换睡眠姿势。

每天睡眠与运动的参考时间

| 年龄 | 运动 | 屏幕前静坐 | 睡眠时间 |

| 0-3月龄 | ≥30分钟 | ≤0分钟 | 14-17小时 |

| 4-11月龄 | ≥30分钟 | ≤0分钟 | 12-16小时 |

| 1-2岁 | ≥180分钟 |

1岁≤0分钟 2岁≤60分钟 |

11-14小时 |

| 3-4岁 | ≥180分钟(其中≥60分钟中等至高等运动强度) | ≤60分钟 | 10-13小时 |

@罗百竹:我国民间流行在小儿夜啼后书写:“天皇皇,地皇皇,我家有个夜哭郎;过路君子读一遍,一觉睡到大天光。” 再将此纸贴于街市,希望过往的行人都能帮忙念上三遍,这样孩子晚上就不再哭闹了。我曾经多次在我们小区门口的公告栏里也看到有人贴过,这是一种迷信行为,自然是不可能有效的。孩子该哭还会哭,该闹还会闹,最后,父母大概率还是熬过了这个喜欢夜啼的阶段,孩子就自然就好转了。但是这折射出——自古以来,就有无数的父母被夜啼的孩子弄得筋疲力尽,走投无路,竟然会相信这种诉诸于鬼神路人的方法,来舒缓自己焦虑的心。

在童爸健康群,我一般不回答儿童睡眠和哭闹问题,因为这些一般几乎都是生理性问题而并非疾病导致的,这些问题几乎不可能通过简单沟通而解决的。遇到这类问题,我一般会提供睡眠和哭闹的科普文章,让家长充分学习后自己寻找解决方案。当然了,作为睡渣的爸爸,我在这方面也只有失败的教训,并没有成功的经验!我希望这篇睡眠和哭闹的科普汇总笔记,可以帮到一些父母;如果没有帮到你,也许能让你不那么焦虑——因为有太多的很多父母也都对此束手无策,最后都是“熬过”了那段时光!不过,“爱”不就是因为有了这么多无条件的付出才值得拥有吗?

@罗百竹:健康群宝妈推荐过三种睡眠app,分别是“sound sleeper”、“小睡眠”、“调音器、节拍器”。这类app一般多是基于白噪音的原理,只能说可以试试看是否对自己孩子有效果。

● 2018年健康群天天妈:推荐一个白噪音的app,名叫【sound sleeper】,里面有吸尘器、吹风机、嘘嘘声等可以选择。那些被婴儿肠痉挛或者睡眠问题困扰的宝妈,可以试试!

● 健康群还有宝妈推荐过一个哄娃入睡神器app——“调音器、节拍器”,说是对部分小月份宝宝有奇效,宝宝可以听节奏,没有奶睡而且还接觉成功 。有需要的宝妈试试让孩子听听看,里面节奏很多,节奏要选舒缓一些的,找适合自己家宝宝的。

● 小睡眠app,一款睡眠辅助新概念产品,免费、海量、高品质的白噪音、ASMR和脑波音频,营造一个安静、舒适的入睡环境,使人更易于集中精力,放松身心。

@罗百竹:很多父母因为孩子的睡眠而烦恼,特别是4-12月这个阶段,因为很多孩子会出现睡眠倒退。童爸建议先仔细阅读aap这本书最后一章《孩子的睡眠》,然后再去看其他专业人士的科普文章。不过,童爸要提醒父母,你可能还需要看看这篇文章:《果壳网:小儿夜啼,不要弟弟?》,文章精华:

“夜啼最频繁的并不是刚刚出生的婴儿,而是6-12个月大的婴儿,而且母乳喂养的婴儿夜啼反而更多。孩子真的是饿醒的吗?一篇新论文猜测,这其实是有更阴险的动机,在基因“操纵”下:婴儿通过这种方式延长母亲的不孕期,垄断她的奶水和关怀。”

为什么很多人反对睡训?因为有些人搞睡眠训练,但是并没有好好去找孩子夜闹的原因(很多时候也找不到),并不是所有的孩子都能接受睡训。如果面对的是人类本能里的这种自私的基因的力量,恐怕睡训的作用是非常有限的,甚至会无功而返。

关于哭声免疫法:

UpToDate临床顾问:行为性睡眠问题见于20%-30%的儿童,尤其是存在躯体、神经发育或精神障碍的儿童。习得性入睡联想(sleep-onset associations)相关型失眠最常见于婴儿和幼儿,其特点为夜醒时间长,需要父母干预来恢复睡眠。当孩子学会将入睡与特定体验(如,被摇晃或喂食)联系起来时,就会出现这种情况。限制设定不当型失眠在学龄前及年龄更大的儿童中最为常见,其特点为积极抵抗、口头抗议和就寝时反复提要求。这种睡眠障碍最常出现的原因是照料者不能或不愿意设定固定的就寝规则并强制孩子规律就寝。为患儿父母提供健康睡眠习惯指导有助于预防睡眠问题,这也是治疗的重要第一步。行为干预策略包括睡前仪式、系统性忽视、调整就寝时间(bedtime fading)和正面强化,对治疗儿童行为性失眠非常有效。建立就寝和睡眠时间表是睡前仪式不可或缺的部分,可确保孩子获得适宜发育的睡眠量。采取固定的夜间就寝时间有助于设定生物钟,使儿童更容易入睡。对于年龄较大的儿童和青少年,治疗原发性失眠的行为干预措施通常与成人相似。建立固定的睡眠时间表对于年龄较大的儿童和青少年也十分重要,在该群体中,睡眠卫生不良是睡眠问题的常见原因。药物疗法并不是儿童期失眠的一线治疗方式,应始终结合行为疗法。睡眠障碍可见于多达70%的注意缺陷多动障碍(ADHD)患儿,具体取决于所用的睡眠问题定义;常见的主诉有睡眠抗拒和入睡困难、夜醒、早醒及白天困倦;重要的促发因素包括行为问题(注意力分散和不良睡眠卫生)以及兴奋剂治疗的不良反应。妥氏综合征(TS)也与睡眠障碍有关。

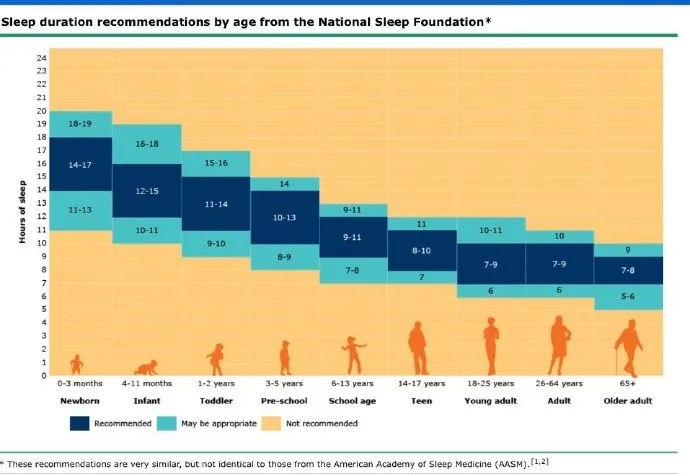

UpToDate临床顾问:不同个体和不同生命阶段的睡眠需求有显著差异。虽然大多数成人每晚睡眠6-8小时,但某些健康的个体可能睡眠时长较短,每晚只需睡眠不到6小时并且无需补充睡眠即可感觉精力充沛。另一些个体可能报告每晚需要睡眠10小时或更长时间。即使对于儿童和青少年,也意外地几乎没有科学证据可用来推荐一个固定的睡眠小时数。为了反映出这种个体间差异,美国国家睡眠基金会更新了关于各生命阶段中每日睡眠量的推荐意见,声明推荐的平均小时数“可能是合适的”,但不同个体间有显著差异,并且给出了每个年龄组的新推荐范围。虽然新生儿的睡眠时长范围变窄,但所有年龄组的睡眠时长范围扩宽了1-2小时。美国睡眠医学会(American Academy of Sleep Medicine, AASM)和睡眠研究协会推荐,成人常规每晚睡眠7小时或更长时间来促进最佳健康状态。AASM对儿童的睡眠推荐与国家睡眠基金会稍有不同。

@医生妈妈欧茜:美国“全国睡眠基金会”(NSF)对各年龄层人群提出新的睡眠时间建议:新生儿每天应睡时间变为14至17小时,成年人为7至9小时,65岁以上老年人为7至8小时,详见下图:深蓝区域:推荐最佳睡眠时长;浅蓝区域:允许范围的合适时长;橙色区域:不建议睡眠时长。

@医生妈妈欧茜:和成人不同,儿童睡眠中REM睡眠(快速眼动睡眠)占了很大比例,新生儿可达50%。在REM睡眠时,家长容易误以为孩子醒了,从而低估了孩子的睡眠总时长。

徐桂凤:在REM睡眠阶段(快速眼动睡眠)这个阶段孩子会有肢体活动,呼吸更急促,会容易出现睡眠“不安稳”的情况。很多孩子在这个阶段出现闭眼哭闹、尖叫、哼哼唧唧、扭头扭身体的情况是很正常的。研究发现,在孩子经历较多焦虑和压力的时候、在孩子白天接受信息很多很兴奋时、以及出牙、过度疲劳等时候,他们夜间睡眠中的REM的比例通常会增加,或者在这个阶段的睡眠安稳性更差,更容易出现哼唧哭闹,也更容易醒过来。

童爸点评:0-3个月的新生儿推荐的睡眠量是14-17小时,4-11个月的婴儿推荐睡眠量为12-15小时,1-2岁的婴儿推荐睡眠量11-14小时,3-5岁的儿童推荐睡眠量为10-13小时。这个推荐只是参考,父母尊重自己宝宝的睡眠规律,只要孩子进食、精神状态、玩耍、生长发育都正常,就不要纠结白天睡眠的状况。关注生长发育结果比关心过程更重要。

@马蕾医生:宝宝长到多大就不适合用襁褓了呢?这个根据宝宝的状态因人而异,在大部分宝宝 3-4 个月开始学习翻身的时候就可以试着逐步打开了,先尝试留出一只自由活动的手(如果宝宝不接受可以在放进去),当宝宝接受了只自由活动的手然后放出两只手,最后可以完全不需要被包裹。需要注意的是不要一开始就完全打开,宝宝很容易突然不适应而频繁醒来。

卓正儿科杨茜茜:事实上,在绝大部分情况之下孩子出现夜间突然大哭、不易安抚并非什么严重疾病,我们通常需要考虑以下两种情况:意识不清的觉醒和夜惊。这两种情况和梦游(睡行症)一样,统称为部分觉醒障碍,是一类有自愈倾向的良性疾病,一般1-2年自行缓解。

1.意识不清的觉醒:多见于1-3岁的幼儿,5岁后出现的频率逐渐减少。特点是多在入睡后2-3小时内发作,但也可以发生于其他睡眠向清醒状态转换的时间。通常表现为孩子突然从床上坐起,哭泣、呜咽、叫喊,可能还会嘟囔“不要”“走开”等,看起来很焦虑或痛苦,很难通过安抚使他平静下来。但是,孩子通常并没有出汗、面色潮红或刻板僵硬的肢体运动。一般整个过程持续5-30分钟,再次入睡后没有任何异常。孩子早晨起来的精神状态和活动完全正常,还是一样活泼、开朗,对于夜间发生的事情并没有记忆。

2.夜惊:多见于4-12岁学龄前和学龄期的儿童,通常出现于夜间睡眠的前1/3段。夜惊表现为孩子突然尖叫着醒来,看起来很惊恐或激动,并伴有面色潮红、出汗、心跳加快等表现,甚至可能会跳下床像是在躲避什么危险。这个时候家长的安抚也通常是无效的,第二天醒来孩子也不能回忆夜间的事情。

@澳洲妇幼Dr韩:【帮助降低婴幼儿猝死风险的安全睡眠要点】1.仰睡;2.头面部无遮盖;3.无烟环境;4.安全睡眠环境:婴儿床内无枕头,无床栏防撞垫,无毛绒玩具等;5.与父母同房不同床;6.母乳喂养。

@罗百竹:儿童床护栏(围栏)可能存在的风险,你注意到了吗?儿童床护栏常见的风险包括:儿童窒息风险、儿童夹伤风险,以及儿童跌落风险。如果儿童床护栏产品上没有标注推荐床垫的尺寸,消费者在使用过程中有可能忽视这些使用细节,护栏组合安装后与床垫之间形成的缝隙,极端情况下可能造成儿童窒息甚至死亡的伤害。监测信息显示,国内外都发生过护栏与床垫周围的空隙使儿童陷入,造成婴儿不幸死亡的相关案例。此外,如果儿童在床上玩耍过程中,将手指、四肢、头、颈和躯体等部位伸进相临护栏之间孔、开口和间隙当中,有可能造成夹伤。如果儿童床护栏高度不够,儿童在床上玩耍攀爬过程中,有可能翻出护栏;如果护栏产品的栏杆、围布等强度不够,护栏就容易产生形变甚至断(破)裂,极端情况下,有可能使儿童从床上跌落地面而受到伤害。

@罗百竹:有宝妈遇到孩子总是深吸气后咨询医生,医生指出有【屏气发作】的可能。“屏气综合征”也叫“呼吸暂停征”,俗称“大憋气”, 这是婴幼儿呼吸暂停的一种儿童行为障碍。屏气发作指婴幼儿在受到刺激哭闹时,在过度换气之后出现屏气,呼吸暂停,口唇青紫,四肢僵硬,严重者可出现短暂的意识障碍。这种情况多发生于6~18个月的婴幼儿,2~3岁后很少见,短则半分钟到1分钟,长则2分钟到3分钟。一般在1分钟内自然缓解,并不需要特别的救治。家长面对孩子无礼哭闹的时候应保持理性,既不要故意激惹孩子情绪,也不要过分迁就孩子的无理要求,这有时候也需要一些艺术手段。

UpToDate临床顾问:在《婴儿非癫痫性阵发性疾病》一节里看到了屏气发作。屏气发作常见于6个月至6岁的婴幼儿。存在屏气发作的大多数儿童(80%-90%)在出生后18个月前出现首次发作。罕见情况下,首次发作出现在新生儿期。这些晕厥事件的发病机制尚不清楚。一些研究认为自主神经系统的功能障碍发挥主要作用。与对照组相比,屏气发作组儿童更普遍存在铁缺乏,铁缺乏似乎对屏气发作的发生及潜在自主神经功能障碍具有促进作用。20%-35%的患者存在屏气发作家族史,并且在部分家族发现有常染色体显性遗传的特征。屏气发作有两种临床类型:紫绀型及苍白型。家族成员及儿童个体均可表现为两种类型,但通常以其中一种为主。

大约有五分之一的婴儿会出现肠痉挛/肠绞痛,最常见于孩子2-4周龄时。正常情况下,宝宝出生2周后哭泣开始增多,父母应该尽可能满足小月份宝宝的各种需求。有种情况很常见,特别是在晚上6点到半夜之间,婴儿显得非常烦躁,无论你怎么做都哄不好,这种情况会在孩子6周龄的时候达到高峰(每天可以达到3小时),然后逐渐减少。肠痉挛通常在孩子3-4个月龄的时候停止,但也可能持续到6个月。有些宝宝很难安抚,经常每天哭3小时以上或更长的时间,哭闹往往在傍晚加重。但妈妈请记住:肠痉挛与宝宝的气质有关,并不是父母照顾不周,与其他疾病无关,也不一定真的有腹痛。

UpToDate临床顾问:孩子严重哭闹要警惕肠梗阻。提示肠梗阻的症状和体征包括:腹部明显膨隆、肠袢明显、肠鸣音消失或高调肠鸣音增加(“腹鸣”)、严重腹痛,或呕吐物为胆汁性(绿色或黄色)或有粪臭味。在新生儿中,胆汁性呕吐是可能存在肠梗阻的特别重要的警示征象(如,由于肠闭锁或肠婴儿或幼儿突发的间歇性、痉挛性、进行性严重腹痛提示可能有肠套叠,这是6-36个月婴儿肠梗阻的最常见原因。

.88b40c1.png)